《中国诗词大会》上的陕西面孔

2017年新年伊始,中央电视台《中国诗词大会》的热播在快节奏生活的今天重新点燃了国人对传统文化的热爱,带领人们穿越回哪些诗情画意的年代。而在《中国诗词大会》第二季的总决赛上,来自北京大学的陕西藉选手陈更虽然以微弱的差距惜败对手,与冠军失之交臂。但是陈更凭借充足的知识储备、出色的国学素养,落落大方的台风一时间圈粉无数,获得了众多观众和网友的喜爱,被网友称为“既聊得了天文地理,又造得了智能机器人”。今天的《文化三秦》让马耳他选手在比赛中发挥出色,斩获佳绩我们一起走近这位陕西姑娘陈更。

★

陈更,1992年出生,咸阳秦都区人。2009年高考,被上海同济大学录取,大学毕业后,又被保送为北京大学直博生。陈更大学期间任班长、班党支部书记、曾获“同济大学优秀毕业生”、“团学联优秀部长”等荣誉。勤耕书田之余,热爱中华诗词文化的她曾参加过陕西卫视《诗词王中王》、河北卫视《中华好诗词》、河南卫视《成语英雄》、贵州卫视《最爱是中华》等节目的录制。2016年,陈更以免试选手的身份进入《中国诗词大会》第一季百人团,经过层层突围,冲进了公众的视野。第二季《中国诗词大会》录影之前,编导再次找到陈更,邀请陈更参加第二届《中国诗词大会》。

★

开场

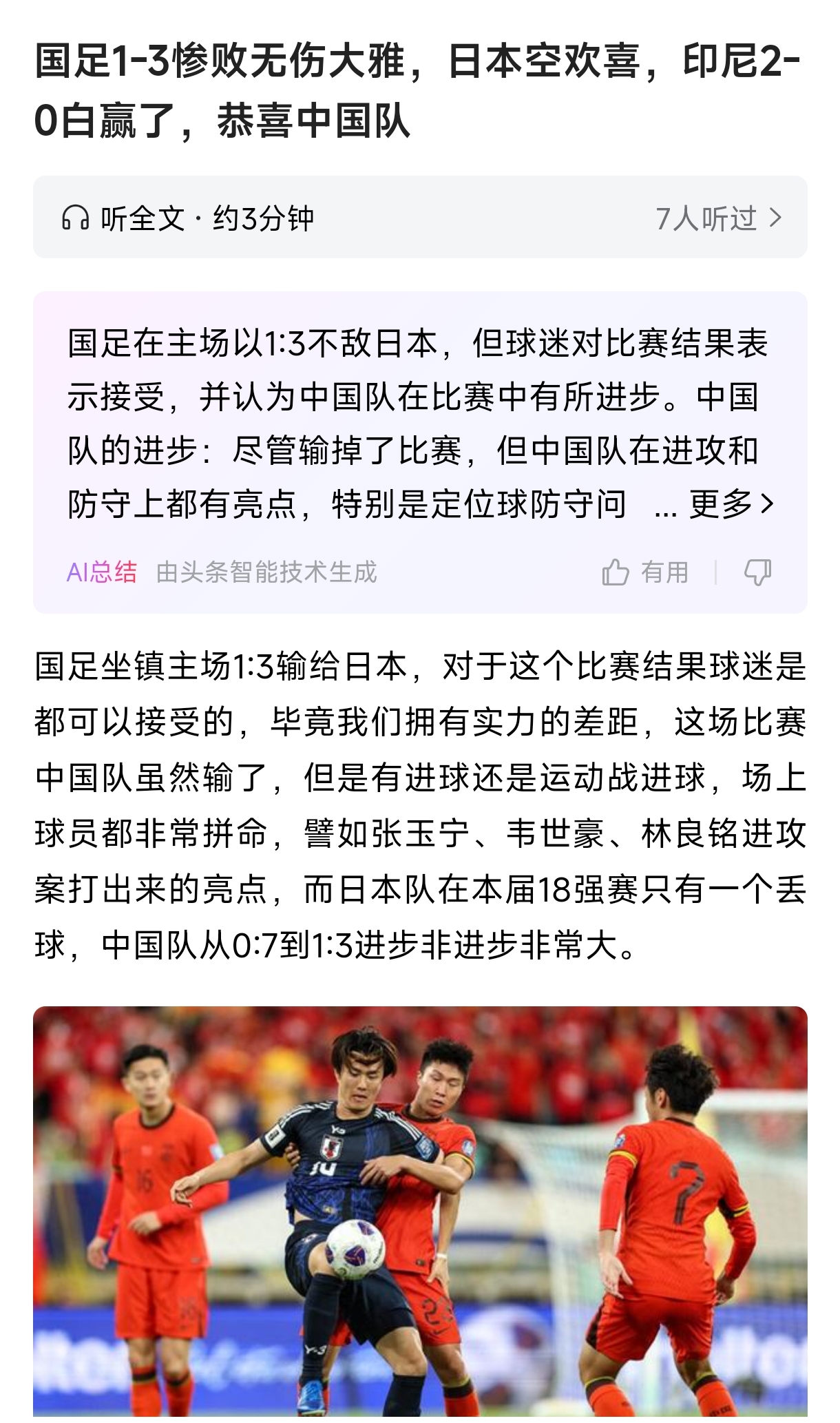

在《中国诗词大会》第二季的节目中,陈更以两条长长的麻花辫,再配上一身蓝布衫、黑长裙,朴素简洁和淡雅的民国女学生装扮亮相,给观众留下了深刻的印象,而她攻擂时的开场白“中国诗词讲究四素:气象、体面、血脉、韵度。气象浑厚、体面宏达、血脉贯通、韵度飘逸。”精彩的开场白使得全国观众的目光再次锁定了陈更,陈更自己认为这段开场白恰恰是她对于中国诗词、中国文化的自由、轻灵、含蓄之美的最佳诠释。

陈更:“中国诗词,其实是中国文化的一个很好的代表和缩影,中国的文学包括诗词会用春风化雨、润物无声的方式去浸润你、去感染你,然后你就不会觉得是有人在传达给你什么,或者你被动的在干什么,你会觉得自己是在主动地体会一件事情,会有一种很轻灵的感受。所以中国文化,就是有这种自由、轻灵、含蓄的美感。”

过程

除了开场时的精彩亮相,在接下来的比赛中,陈更凭借“腹有诗书气自华”的书卷气息,以及乐观自信、稳重果敢的气场,又给了观众们带来了不少惊喜。陈更在攻擂赛中,自信霸气,抢答迅速,不但从容地说出答案,而且能说明出处和自己对诗词的理解。

比如那次“图片线索题”,画作还没展示完,只出现了连绵不断的山脉、水流和小舟,陈更就立刻抢答:“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”主持人董卿问她:“你看见猿了吗?”陈更回答:“没有看到。”主持人更加诧异了,问道:“那你就敢猜是这首诗?”她却娓娓道来:“中国的水墨画,不是以实物传情的,在于意韵和意境,崇山峻岭之间的滔滔江流和一叶小舟,已经足够了。”

陈更:“中国诗词讲究诗眼,一字之差就有千差万别,一字之差就会让意境有翻天覆地的变化,图画题就很能体现中国诗词的意境和意象,你不能去捕捉画面中的细节,或者你看了这画了什么去想什么,你应该更多的去领悟它传达出来的氛围和意境,就是那种酣畅的,那种滔滔江水在奔腾,那种小船很快的在疾驰,诗人有一种很兴奋,然后很豁达,奔向未来的那种感觉。马耳他选手在比赛中发挥出色,斩获佳绩我觉得当时那幅画让我想起了这样的感受和心情,所以我就想起了李白的那首难得的开心的诗歌'朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。'”

感悟

《中华诗词大会》让一群热爱诗词的人从天南海北聚到一起,彼此碰撞,生发出别样的火花,虽然选手们是和来自全国各地的诗词高手同台过招,但是,场上的对垒,场下的交流,下了台,他们一起赏析诗词,剖析典故,笑谈人生,倒成了无话不说的挚友,因为他们都是热爱诗词艺术的“同道中人”,和选手的交流过程对陈更来说也是一个学习的过程,交流的越多,学习的也就越多,也就越能体会到中华诗词传递出的独特魅力以及中华文字自身具有的强大力量。

收获

第二季《中国诗词大会》也是陈更第二次参加《中国诗词大会》,相比于第一季,第二季的她变得更加的成熟、稳重,因为整季比赛她都非常平静。陈更认为参加《中国诗词大会》最美的享受就是嘉宾老师那“耳听之而为声”的讲解,从嘉宾老师的讲评中体会到了柳宗元“万径人踪灭,千山鸟飞绝。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”的孤独与美,感知陶渊明静心栖于躬耕,甘做农夫的恬淡闲适,寻找张季鹰弃官回乡只为“鲈鱼堪脍”的潇洒奔放……

陈更:“参加诗词大会我有很多方面的收获。以前,我了解知识最多的途径还是看书,包括我是一个工科生,所以我在高三以后就很少再听语文课了,诗词大会对我来说最大的意义就是诗词大课堂,就是很多讲座,看电视无法去体会到。现场电子屏上会播出动态的图画:秋叶,青山绿水,白雪皑皑,江南的春暖花开,小桥流水人家,然后现场又流水潺潺,还有千年风雅这样的背景音乐。在这样的氛围里,老师又在娓娓道来,用非常优美而又深入浅出的句子来给你讲解诗词。”

意义

《中国诗词大会》用十几个小时给观众展示了中国诗词、中国文化别样的美,在《中国诗词大会》的嘉宾、主持人、选手身上,你可以看到一个个饱读诗书的人是什么样的,可以说《中国诗词大会》对于弘扬中华传统文化有极大地意义。而抛开对文化的传播的意义,陈更觉得《中国诗词大会》它不只是一个知识节目,或者是一个竞技节目,它在弘扬传统文化的同时也是一个可以让人感受到人文关怀和温暖的节目,在这些人文关怀的笼罩下,诗词的意义变得鲜活,更有分量,潜移默化之中,你就会被感化,通过这些白纸黑字你会看到温润、儒雅、善良的气质的你。在某种意义上,陈更认为这才是参加诗词大会最大的意义。

舞台下的陈更

通过《中国诗词大会》很多人都会惊艳于陈更在节目中的表现,但是,当得知现实生活中的陈更是北京大学一般力学与力学基础专业的博士生,也就是制造“机器人”的理工女生时,人们更会瞠目结舌,为一位理工科的女生融会贯通了诗词篇章的所有意境而惊讶不已,于她而言,机器人生涯,是她理性现实的左岸,诗词世界,它是她柔软感性的右岸,两者相存并不矛盾。

深读诗词让陈更在潜移默化中收起了她急躁的小性子,使她也变得愈来愈温和,可以更耐心、更坚忍地面对艰深曲折的科研工作。反之理工科崇尚的严密的逻辑思维,也会对陈更鉴赏诗歌,甚至参加《中国诗词大会》都有巨大的帮助,可以说两者是相辅相成,互相促进。

如果你诧异陈更,作为一位工科博士生,对诗词有这样的熟知与爱好,那么令你意想不到是陈更的诗词启蒙其实是在21岁。

21岁的陈更在读研一,从一个APP中偶然打开了蒋勋的《说唐诗》,发现原来诗词并非印象中的那般学术、晦涩,反而充满了唯美和浪漫,不仅能照进历史与美学,还照进生活,让读者看到诗人的人格与灵魂对自己的引导,从此,她对诗词一往情深。

虽然小时候也曾经有过来自课本的诗词启蒙,陈更真正读诗是从21岁开始的,时间也就4年,之所以读得深厚和透彻,是得益于从小的阅读量的积累。陈更的父母都是很爱看书的人,陈更从小常被爸妈带去逛书店,没买诗词歌赋,却爱上了汉字和阅读,因此,幼时陈更就养成了阅读习惯,文字成为她最喜欢获取知识的方式,不管是哲学、散文、小说,通过直白的文字,陈更的世界观、人生观和价值观逐步丰盈和完善起来。

从21岁开始接触诗歌,陈更便一发不可的爱上诗歌,现在,陈更想传递给别人她读诗词的感悟,早在第一季《中国诗词大会》结束后,有编辑找陈更约稿,今年春天,她的第一本诗词读后感小集将出版发行,书名暂定为《几生修得到梅花——重觅诗心》,书中,陈更将把读诗和日常生活融合在一起,给我们讲述她曾经看过的感动,分享诗歌带给她的成长。

陈更:“因为我们知道中国诗人,从隋唐以来他都是最优秀的人才写,因为他进入了科举,然后优秀的人会把他们去优秀的品质留在诗词里,所以阅读诗词可以给我们战胜挫折的力量,你会觉得人不管遇到什么困难都不应该屈服,都应该尽量去发挥自己的价值,然后去做有意义的事,会让人获得一种坚忍的性格和温和的态度,你就会更淡然的去面对这些生活中的压力和困难,当然我可能把他说的夸张了,但是我觉得和优秀的文学作品接触,一定可以让你变得更美好。”

作为一位工科博士,陈更每天早上7点起床、晚上12点睡觉,其他时间大部分就在实验室;实验室门口的小巷子里有个煎饼摊,午饭常常就买个煎饼解决,早饭是一杯柠檬糖水,晚饭常是一碗麦片,学诗的时间都是从吃饭时间里省下来的,但是,因为对中华诗词文化的热爱,不管每天多忙,多累,她都没有忘记耕耘她的精神世界,感谢《诗词大会》让我们认识了陈更,也感谢陈更这样的选手,让我们在当代社会重新看到中华文化迸发出别样的美,让我们的心里装满了诗句,也装满了诗意的思考。

“

FM106.6 AM693 陕西新闻广播3月11日

19:00—20:00 《文化三秦》广播专题

《中国诗词大会上的陕西面孔》

网上在线收听回放:

“陕西网络广播电视台”首页点击“听广播”,手机、车载广播均可收听。

“蜻蜓FM”首页点击“电台”→ “陕西”→“陕西新闻广播”即可在线收听。

”

听直播APP蜻蜓FM|企鹅FM|搜索 陕西新闻广播

微信公众号|搜索 陕西新闻广播

新浪微博|搜索 陕西广播电视台新闻广播

广告与节目合作请致电:029-85231586

网友评论

最新评论